[Qui sommes-nous ? Ou plutôt qui est « nous » ? Lorsqu’on en appelle à notre sens de la vie, de la justice, à notre responsabilité, à nos engagements, à qui fait-on référence ? Est-il venu le temps d’un « nous d’humanité » englobant les nous de société ou de proximité ? Comment y accéder ?…]

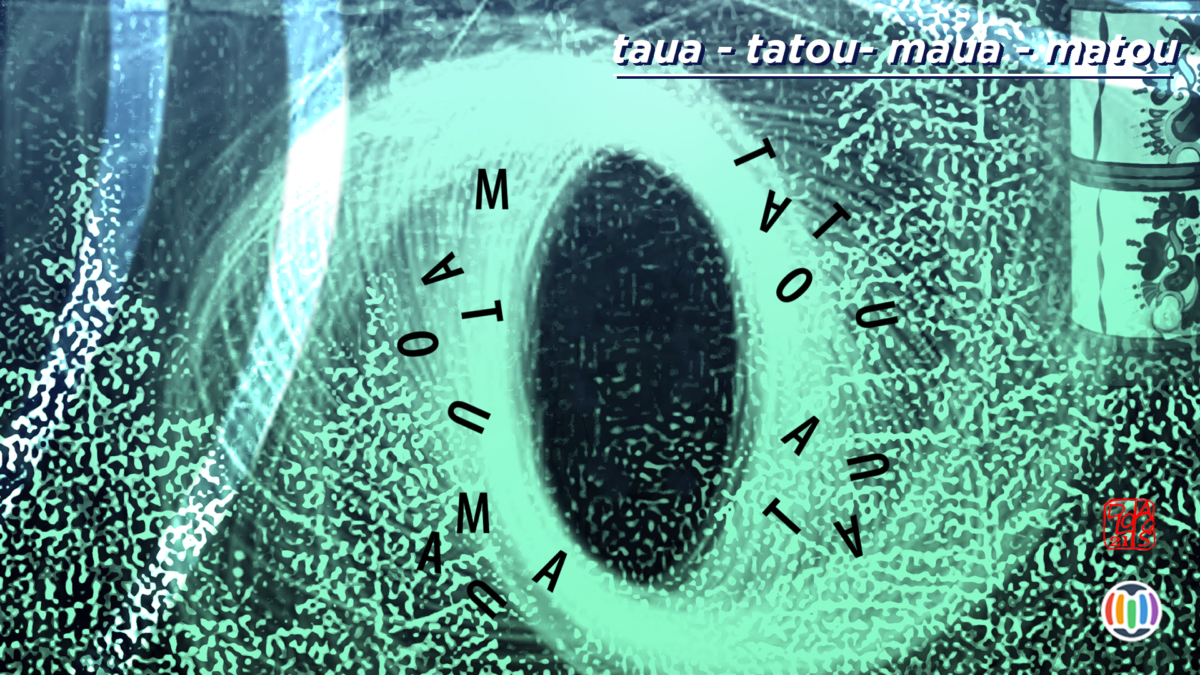

Le discours sur la responsabilité humaine, sur les devoirs en tant qu’espèce, à l’égard de la planète, des autres, passe régulièrement par la convocation d’un « nous ». « Nous, les êtres humains… » « Nous, les générations actuelles… » Toutefois, de quoi parle-t-on ici ? À quelle entité concrète, activable, fait-on allusion ? Le « nous » dont il s’agit est-il si aisément accessible à une conscience du monde et aux engagements qu’il est supposé faire prendre ? Une fois encore, la quête n’est pas récente et bien des langues & cultures en ont abordé le cheminement. C’est ainsi que la langue chinoise différencie我们 et咱们 : le second inclut la ou les personnes auxquelles on s’adresse. En japonais, on utilisera variablement : 私達 (watashitachi) – « nous » général; 我々(wareware) – « nous littéraire »; 僕等(bokura) – « nous masc. »; 私共 (wata(ku)shidomo) – « nous » (modeste); 俺達 (oretachi) – « nous » masc. plus « viril ». Et que dire du tuvaluan qui propose : taua – « toi et moi », nous inclusif duel; tatou – « vous tous et moi », nous inclusif pluriel; maua – « il/elle et moi », nous exclusif duel; ou encore matou – « eux/elles et moi », nous exclusif pluriel…

Il se peut que dans un certain empressement, l’on n’accorde guère d’importance à de telles distinctions. Pourtant comment accéder au « nous » qui précède et à la responsabilité qu’il est censé désigner, sans interroger la force de son agrégation ? Comment dépasser la simple agrégation de quelques individus, pour poser par cercles successifs, la question d’un : « nous de proximité », constitué de nos attachements immédiats, familiaux, amicaux…; d’un « nous de société » s’étendant à de plus larges appartenances, souhaitées ou contraintes, qu’elles soient territoriales, politiques, économiques…; et finalement d’un « nous d’humanité » associant chacun, chacune dans notre destin inévitablement commun ?

Et si l’on commençait par questionner notre indéfinition du « nous » ?

Pantopique(s) lié(s) :

lg japonaissoi