Vers la culture générale

Serait-ce le temps de la synthèse ? Il le semblerait en effet, et un sentiment nous gagne qui traverse tous les Actes qui précèdent. Un sentiment, ou plutôt un questionnement : les « Dialogues du 21 » ont-ils tenu leur promesse ? Ce cycle introductif 2021-2026 appelé à s’achever avec le prochain et 15ème Acte [rassurons-nous, un autre étant appelé à prendre le relais], a-t-il impulsé le désir de le prolonger et l’inscrire en d’autres lieux, en d’autres temps ? Sous quelles formes créatives, innovantes, cela se fera-t-il ? Avec quelles volontés assemblées ? La culture générale s’y sera-t-elle manifestée sous les aspects variés que nous lui prêtions d’emblée et dont les quelques exemples retenus ont tenté de dire l’ouverture infinie et fascinante ? Comment les 7 variables, les 52 repères, les pantopiques & indéfinitions, y auront-ils tenu leur place, rempli leur rôle, ainsi que nous les destinions ?

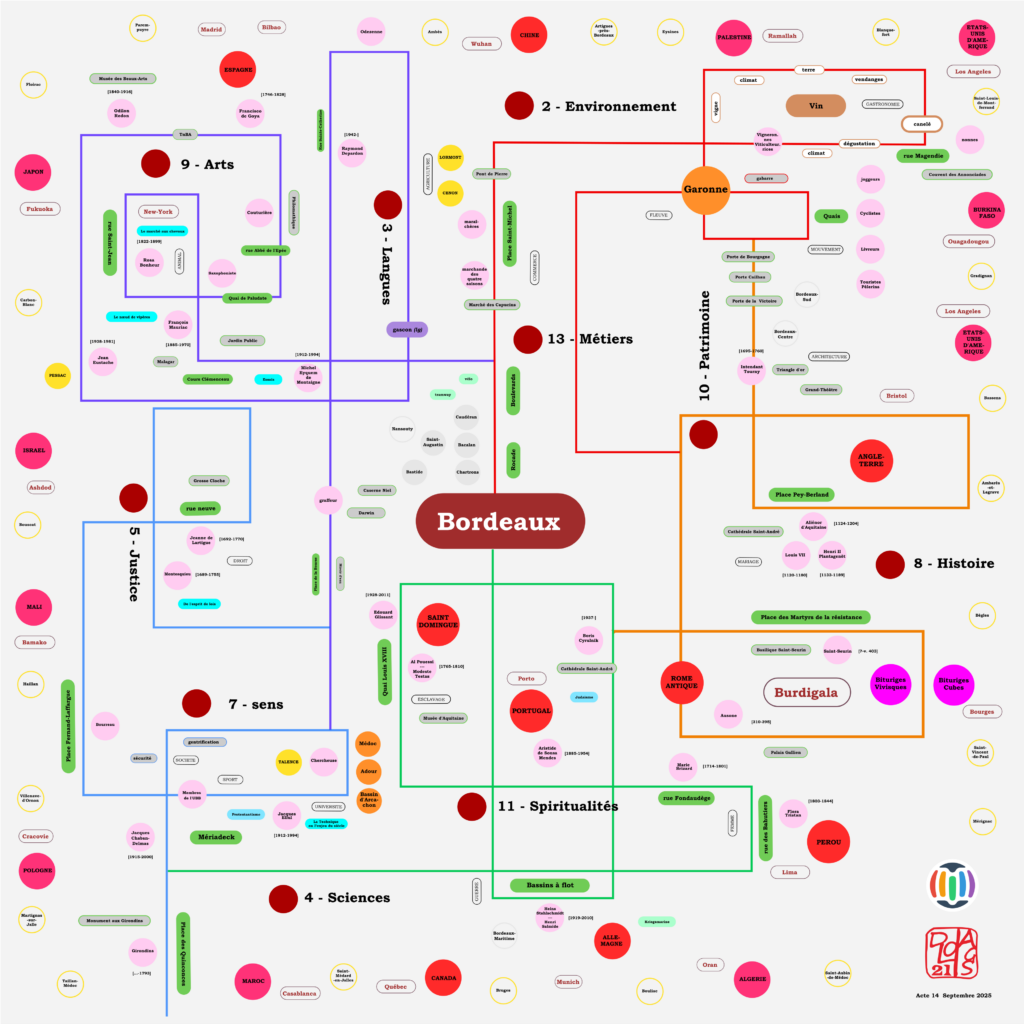

Et si le moment était venu de retrouver l’idée d’une « Croissance Culturelle de l’Humanité », que ce soit par l’apport des arts ou des sciences, de la connaissance des métiers ou des langages, que ce soit au contact de l’environnement ou de l’histoire ? Et si nous prenions un exemple de pantopique [celui d’une Cité, « Bordeaux »] afin de tester ce que cela veut concrètement dire ? Comment ces dimensions s’y animent, s’y croisent « naturellement » ? Synthèse… que nous encourageons bien entendu à étendre à toute autre cité, concept ou thème, que la Vie vous portera à enquêter…

Eric

Pour une Croissance Culturelle de l’Humanité, septembre 2025

Toute l’idée de cette synthèse par l’exemple est donc de retenir un thème parmi des milliers possibles, ici celui de la Cité de « Bordeaux », et de développer un pantopique déclinant toutes sortes d’entrées, un script à partir de là, bien entendu en 5 TEMPS [ci-dessous], mais aussi un schéma les racontant, enfin des vidéos [à venir] susceptibles de les animer. Occasion de donner à penser et voir concrètement comment mettre en application cette idée de la « Croissance Culturelle », dans un cas très concret…

Bordeaux-Visages…

Bordeaux.

Une ville où les quartiers se jouxtent dans une chorégraphie parfois douce, parfois tendue qui traverse les âges : Caudéran, Bacalan, Saint-Augustin, Chartrons, Bastide… chacun ayant son identité, son folklore, ses marchés, ses rites…

Bordeaux. Une ville que tu traverseras à hauteur de rocade ou de boulevards, ou à partir des quais que tu découvriras à bord du tramway ou dans une escapade à vélo.

Bordeaux. Une ville qui approche aujourd’hui le million d’habitants et autant de visages singuliers.

Te demanderas-tu pourtant combien d’autres habitants, combien d’autres visages y ont vécu, l’ont hantée ? Dix millions peut-être, dont chacun aurait une histoire à raconter.

Bordeaux-visages, c’est une invitation à partir à la rencontre de quelques poignées d’entre eux, à la découverte de leurs façons de coexister…

PREMIER TEMPS – ÉCOUTER

Et pour commencer, que dirais-tu de prêter l’oreille, car écouter Bordeaux, c’est te laisser gagner par des bruits familiers.

Te voici au Marché des Capucins, situés à hauteur de la rue Elie-Gintrac, du Cours de la Marne, à quelques centaines de mètres de la Gare Saint-Jean.

Tu y repères un premier visage, bien réel.

Celui d’une marchande des quatre saisons qui t’accueille, cheveux tirés, robe fleuri, voix gouailleuse. Ses mains dansent autour des légumes qu’elle emballe, ses mots chantent l’accent du Sud-Ouest.

Elle semble là depuis toujours, et derrière elle d’autres femmes encore : les maraîchères de la rive droite, pommettes rougies par le labeur, foulards serrés sous le menton, mains crevassées tenant les cageots de blettes et d’oseille.

[…]

Les entends-tu qui, descendant de Cenon ou de Lormont, traversent le Pont de pierre aux premières lueurs, afin d’installer leurs étals, ici même ou sur la place Saint-Michel à deux pas de là ?

Gagneras-tu ensuite les abords du fleuve, y accueillant la rumeur changeante de la Garonne, coulant plus ou moins calme ou bruyante vers l’Estuaire de la Gironde ?

À sa surface glisse un autre visage : celui d’un pilote de gabarre, ces embarcations à fond plat. Silhouette tendue, regard fixe, lui ne parle pas. Il écoute. Il perçoit les mouvements secrets de la marée, descendant vers les Chartrons, guidé par le courant. Il sait lire l’eau comme un livre ancien, guette le mascaret.

Et alors que les quais se détachent tout au long de sa course, tu devines jusque dans leur récente restauration, que ceux-ci ont établi de longue date un lien complice et durable avec les habitants.

N’a-t-on pas nommé ce lieu, le « port de la lune », au regard de sa configuration naturelle, ainsi qu’il en va de son inscription au patrimoine mondial !

Alors sur les quais qui s’enchaînent, les visages se multiplient : joggeurs, cyclistes, livreurs, pèlerins de Saint-Jacques, passants du dimanche qui s’attablent au gré des terrasses animées. Ils croisent l’ombre des anciens négociants, les souvenirs des dockers, en ce port de commerce où transita le meilleur comme le pire.

[…]

Et parmi les symboles les plus éclatants de ce commerce : le vin, en sa primauté. Car bien sûr, le visage de Bordeaux est indissociable de celui du vin, de la vigne, du climat, de la terre, des savoirs qui l’ont autorisé et, par-dessus tout, de tous ces acteurs, ces actrices qui, des plantations aux vendanges, de l’élevage à la dégustation, ont fait la réputation du « Bordeaux ».

Une année sur deux la cité fête le vin, puis le fleuve, et de nouveau le vin… comme si ces deux-là étaient inséparables, comme s’ils s’accordaient d’un pas de deux…

[…]

Qui dit activité centrale, suppose en outre de nombreuses conséquences.

Qui aurait ainsi imaginé qu’un délice sucré en ressortirait devenant un autre des plus prestigieux ambassadeurs de la Cité : le canelé !

Imagine le visage de nonnes dans les couloirs ombragés du couvent des Annonciades, rue Magendie… rides douces, mentons ronds, tabliers amidonnés.

Elles y touillent le jaune d’œuf abandonné par les maîtres de chai, ceux-ci utilisant exclusivement les blancs pour le collage du vin…

Le silence des cloîtres se transformant en croustillant doré, cuit dans un moule de cuivre…

DEUXIÈME TEMPS – CONNAÎTRE

Et voilà que tu te prends au jeu de mieux connaître cette Cité.

Connaître Bordeaux, encourage à passer ses portes. Celles de la ville jadis ceinte de remparts. Porte Cailhau, Victoire, Bourgogne, Grosse Cloche : autant de seuils entre l’intime et l’ailleurs.

Pousser celle de la Cathédrale Saint-André, sise sur la place Pey-Berland à proximité de l’Hôtel de Ville. Là, Aliénor d’Aquitaine épousa en 1137 le roi de France, Louis VII.

Le port altier, les pommettes hautes, les cheveux bruns tressés de pierreries, tu observes le regard de cette femme exceptionnelle, indépendante, stratège, mécène et dont la cour aquitaine rayonna bien au-delà.

Bordeaux lui doit un âge d’or médiéval, alors que son second mariage la verra épouser Henri Plantagenêt, roi d’Angleterre.

Oui, Bordeaux anglaise pour trois siècles !

…

D’ailleurs, peut-être reconnaîtras-tu en 1453, le visage d’un archer, couvert de suie, bouche serrée sur une prière en gascon.

La Bataille de Castillon à 50 km de Bordeaux vient de se livrer, et avec elle, la fin de la Guerre de Cent Ans voit Bordeaux redevenir française…

[…]

Certes, de changement d’âme, Bordeaux en connut plus d’un.

Car bien longtemps avant cela, n’était-elle pas romaine ?

Elle qui avait vu son destin s’élancer sous l’élan de peuples celtiques, dits Bituriges Vivisques, lesquels venaient de la région de Bourges, fut en effet l’un de ces lieux que l’espace romain antique multiplia.

Un espace qu’incarne le visage sévère et inquiet de ce gladiateur, entrant en cet amphithéâtre qui prendra ultérieurement pour nom : Palais Gallien !

Qui de mieux pour mieux connaître ce temps que le poète Ausone, né en cette cité de Burdigala au IVe siècle.

Un être fin, au front serein, au parler élégant, qui savait que toute civilisation est une phrase qui s’achève.

Retiendras-tu encore comme témoin de cette fin de l’époque romaine, un autre visage, celui de l’évêque Saint-Seurin, une basilique érigée en son nom place des Martyrs de la Résistance, en rappelant la mémoire.

[…]

Et une fois encore, quel autre basculement majeur que celui qui déboula avec le siècle des Lumières !

Tu reconnais là le visage poudré de l’intendant Tourny qui te regarde avec superbe du haut de sa statue.

Mettant un terme à l’histoire agitée du Château-Trompette, et à ses pourtours souvent peu commodes et insalubres, l’intendant redessinera la ville pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui : un plan idéal constituée des allées dites de Tourny, du Grand-Théâtre, de places ordonnancées, de façades régulières… naissance du triangle d’or de la Cité.

Un ordre classique, incluant la perte de certains quartiers populaires alors que derrière la beauté des bâtiments de pierre blonde, un débat social couve déjà…

TROISIÈME TEMPS – COMPRENDRE

À travers toutes ces étapes, il te faudra admettre qu’il n’est pas toujours aisé de comprendre une Cité. De la saisir dans ses élans, ses évolutions, ses flux migratoires incessants qui ont contribué à son essor, en provenance d’Afrique, d’Europe, d’Asie… mais aussi ses égarements tandis que le passé se mêle au présent, y réclamant sa part de mémoire et de lumière.

[…]

Sur le quai Louis XVIII, un autre visage : celui d’une femme. Modeste Testas, jadis Al Pouessi. Une femme arrachée à l’Éthiopie, sur la route de l’esclavage, passée par Saint-Domingue. Une femme devenue mémoire qui quittera ce monde à l’âge de… 105 ans, après avoir mené bien des luttes…. Son visage regarde l’eau, portant les traces de siècles d’oubli.

Et alors que tu es là, devant sa statue mémorielle, tu te demanderas peut-être combien d’anonymes dont on ignore le nom, et l’origine exacte, hantent encore les entrepôts de la rue Ferrère ou les murs sombres de bien des lieux de souffrance répartis sur les quais ?

Des visages qui s’effacèrent pour n’être qu’un chiffre dans les registres du port, au profit d’un commerce triangulaire, de son enrichissement, de ses lourds silences.

Des histoires auxquelles une salle du Musée d’Aquitaine rend aujourd’hui justice.

Des histoires que des auteurs comme le lumineux Édouard Glissant sauront questionner dans leurs devoirs & leur identité…

[…]

Autre questionnement, autre période, autres visages, ceux de toutes les guerres qui façonnent les cités par-delà les assemblées triomphantes et les commémorations devant les monuments aux morts !

Te voici en juin 1940, au consulat du Portugal alors situé au 14 de ce même quai Louis-XVIII où tu te trouvais à l’instant…

Traits méditerranéens, tempes grisonnantes, les yeux lourds de fatigue et de compassion, tu observes le visage d’Aristides de Sousa Mendes, Consul portugais à Bordeaux.

Cet homme a décidé de désobéir devant l’ignoble, d’engager sa fortune, sa vie, les siens. Il signera des milliers de visas pour sauver des personnes juives, contre les ordres du dictateur Salazar. Et s’il perdra beaucoup, en fait presque tout, il gardera sa dignité.

Te demanderas-tu avec lui : que suis-je prêt à risquer pour autrui ? Que dois-je faire quand la loi est injuste ?

[…]

D’engagement en cette même guerre, il sera pareillement question avec le visage d’Heinz Stahlschmidt, yeux clairs, mâchoire serrée.

En août 1944, contrevenant aux ordres de son commandement, ce marin sabota les dépôts de munitions de la Kriegsmarine au port de Bordeaux, empêchant leur explosion massive. Il sauva ainsi la ville.

Puis ayant épousé Henriette, c’est sous un autre nom, celui d’Henri Salmide qu’après la Guerre, il travaillera pour les pompiers, discrètement, tandis que dans les silos des Bassins à flot, sa figure rayonnera pour longtemps encore.

[…]

Tu quittes alors les Bassins, pour te rendre à la synagogue de Bordeaux, dans la rue du Grand-Rabbin-Joseph-Cohen afin d’y retrouver le visage d’un enfant : celui de Boris Cyrulnik.

Des yeux ouverts posés sur l’innommable, la déportation de ses parents arrêtés en 1944… victimes de la Shoah.

Boris échappera à ce sort funeste, devenant neuropsychiatre et penseur de la résilience.

[…]

À l’instar de ces visages qui continuent de s’enchaîner, comprendre une cité, c’est souvent te laisser emporter par tes déambulations sans objet assigné, te laisser aspirer par la découverte d’une plaque, d’un souvenir, d’un récit… et t’interroger sur ces trajectoires aux croisements infinis…

Te questionner sur cette start-up évocatrice de la vitalité bordelaise t’accueillant en ses locaux rue Fondaudège, un espace réaménagé qui fut jadis une ancienne usine, où plane l’ombre d’une femme de courage et d’entreprise.

Où te fait signe le visage de Marie Brizard… le front dégagé, les mains fines et agiles. La voici qui invente en 1755 une liqueur d’anis qu’elle baptisera de son propre nom, audace rare pour une femme de son temps.

Et c’est au coin d’une autre rue, celle des Bahutiers dans le quartier Saint-Pierre, qu’une plaque retient pareillement ton attention. Celle-ci te renvoie à l’incroyable Flora Tristan… franco-péruvienne qui après une vie d’engagement, sur les chemins du socialisme utopique, viendra finir ses jours à Bordeaux en 1844.

QUATRIÈME TEMPS – SE COMPRENDRE

Oui, Bordeaux comme toute urbanité sédimentée, ne cesse de questionner, et tu saisis alors une chose essentielle, c’est que de cette compréhension peuvent naître les débats les plus riches…

Ainsi par exemple, comme on l’a vu, du débat sur le droit, la loi, les lois, y compris ou surtout lorsqu’elles sont iniques.

Qui de mieux que Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu pour en repenser les fondements, en proposer la remise en question ?

Imagine-le, discret, sur les quais du port de la Lune, observant les flux d’épices, les esclaves, les fortunes ; une rue y mène, aujourd’hui nommée Esprit des lois, tel un regard posé sur une ville de commerce et de contradictions.

Car Montesquieu savait que la liberté est fragile, que le pouvoir doit être divisé pour ne pas corrompre. À bon entendeur !

Au passage, découvriras-tu que c’est dans un tout autre quartier, près de la Grosse cloche, au 4 impasse de la rue Neuve, dans ce qui est désormais la plus vieille maison de Bordeaux, qu’aurait vécu jusqu’à ses derniers jours Jeanne de Lartigue, son épouse ?

…

Oui, nos cités sont des espaces de droits, entre contradictions et progrès. Combien de murs, combien de sols en contiennent-ils les vibrations !

Occasion de passer place Fernand-Lafargue, afin d’y relever un visage masqué, celui du bourreau, sinistre exécuteur des décisions juridiques alors que corps et âmes y étaient brisés, torturés devant un public enchanté qui n’avait pas besoin de scroller sur les réseaux sociaux pour nourrir ses plus bas instincts.

[…]

De lutte et de droit, il sera tout autant question avec le combat de ces députés girondins lesquels, pour avoir osé rêver d’une République modérée, verront leurs têtes tomber en 1793.

Bordeaux pris dans les vents révolutionnaires et dont le monument dit aux Girondins perpétue la mémoire sur les Quinconces…

[…]

Ainsi pour qu’une cité passe les millénaires, lui faut-il faut apprendre à habiter ensemble, à dialoguer et débattre sans fuir.

Combien de visages pourraient-ils ici contribuer à éclairer ce besoin de l’intercompréhension, quelquefois exigeante, quelquefois plus naturelle, toujours en perpétuelle indéfinition.

Et qui de plus représentatif de ce débat puissant que Jacques Ellul !

Professeur de droit à la faculté, protestant engagé, imagine son visage dans les rues de Mériadeck avant qu’elles ne soient rasées.

Imagine-le rue Judaïque, parlant de liberté et de technique, s’inquiétant de l’inhumain dans l’humain.

…

Son évocation pourrait ouvrir à quantité d’autres visages bordelais qui, plus anonymes, auraient cependant pour point commun, cette même quête d’humanité.

Visages par milliers, comme celui par exemple d’une jeune chercheuse en climatologie à Talence…

Lunettes fines, sac à dos, ordinateur sous le bras, tu l’observerais s’engager sur les terrains proches les plus divers, se penchant sur l’étude des sols du Médoc, les flux d’eau dans l’Adour, la montée des températures sur le bassin d’Arcachon.

Entre deux cafés à Pessac, elle s’est engagée pour un Bordeaux responsable, à la hauteur des défis de notre temps.

…

Et de défi, il serait tout autant question avec ce groupe d’amis discutant âprement dans le Vieux Bordeaux des conséquences de la gentrification sur l’économie de la ville et la durabilité de ses quartiers…

Et que dire de discussions enflammées autour des exploits de l’UBB et de la fierté qu’ils inspirent à toutes celles & ceux qui ont suivi leur irrésistible ascension !

Autant de thèmes qui, de la coexistence religieuse aux problématiques de sécurité, de la végétalisation de la Cité à la place de la voiture, emplissent les assemblées politiques et les discussions de café…

CINQUIÈME TEMPS – COMMUNIQUER

Et si finalement Bordeaux parlait d’elle-même, à travers celles & ceux qui l’ont racontée, peinte, filmée, chantée ?

[…]

Y croiseras-tu le visage grave de François Mauriac, silhouette austère, front large, arpentant le cours Georges-Clemenceau, comme les allées du jardin public ou du parc Bordelais, au pas lent de ceux qui méditent plus qu’ils ne marchent.

[…]

Puis, plus loin dans le temps, visage rieur sous un crâne dégarni, barbe taillée comme un mot bien posé, reconnaîtras-tu Montaigne, penché sur un manuscrit dans une échoppe ?

Tandis qu’il était maire de la Cité, voici l’auteur des incomparables Essais en traversant les places et les rues tortueuses, devisant à voix basse avec les passants, questionnant les odeurs, les croyances, le vent, les rumeurs d’épidémie qui gagnent la Cité…

[…]

Dans les reflets sombres des quais de Bacalan, ce sera à présent le visage rêveur d’Odilon Redon, les paupières chargées de visions.

Aujourd’hui, au musée des Beaux-Arts, à deux pas du palais Rohan, sont accrochés ses songes en noir et or, calmes, insoumis.

[…]

Mais voilà soudain, visage fermé, ombré de fatigue : Francisco de Goya, rue de la Devise.

Exilé, malade, il dessine ses derniers cauchemars dans la pénombre bordelaise alors que ses monstres veillent encore aux portes de la ville.

[…]

Et puis comment ne pas être intrigué(e) par cet œil curieux & rebelle : celui de Rosa Bonheur, née rue Saint-Jean ? Enfant, elle dessinait les chevaux des Capucins ; adulte, elle en captura l’élan sauvage.

Sa statue lui rend grâce au Jardin Public, monument de Gaston Leroux…

[…]

Et comment ne pas accueillir, en cascade, bien d’autres visages illustres : celui, mélancolique, de Jean Eustache, filmant Pessac avec une caméra pudique ; ceux du groupe Odezenne, dans les vapeurs de la Cité, entre rage et poésie ; celui du photographe Raymond Depardon, un jour de pluie rue Sainte-Catherine, laquelle au passage doit son nom à une chapelle du XIIe siècle… ; ou encore celui de Michel Suffran, cheveux blancs en couronne, voix feutrée, qui écrivait Bordeaux comme d’autres aiment, avec discrétion et constance…

[…]

Dans une farandole sans fin, tu croiseras également une danseuse, visage tendu, au studio du Grand Théâtre ; un poète discret, accoudé à une table du TnBA ; un saxophoniste du tram C, dont le regard cherche les rimes dans le vacarme du quai de Paludate ; une couturière à la Philomathique qui chaque jour insuffle son savoir dans l’ourlet des habits…

Si leurs noms ne sont pas cités dans les guides, sans eux Bordeaux pourtant n’existerait pas, n’aurait pas existé.

C’est tout cela qu’exprime le geste de ce graffeur dont les fresques s’élèvent sur les hangars des anciens docks, brûlantes, tendres, militantes, un hommage à une Cité dont l’épopée se poursuit et se réinvente !

Conclusion

Et tandis que quittant Darwin, dans l’ancienne Caserne Niel, puis ayant emprunté le pont Chaban-Delmas, tu te laisses à ton tour captiver par le Miroir d’eau face à la place de la Bourse, tu devines que des milliers, des dizaines de milliers d’autres visages viendront sûrement te visiter, car l’on ne referme jamais un registre que l’on a ouvert de cette manière.

Et pendant qu’au détour d’une brochure, tu découvres que Bordeaux est jumelée avec une vingtaine de cités, Porto, Wuhan, Québec… chacune mettant en dialogue tant d’autres destins, tu te laisses surprendre par un dernier visage qu’il t’appartient si tu le souhaites, d’y adjoindre… : le tien…

***

Merci à Tya Mazière, Roxane Horchower, Camille Surget, Lucas Le Goff, Nicolas Chaix, Margaux Astabie, Léane Alletru, Kyara Amourdom, Maeva Pilot, Lily Liess, Louise Berger, Sterenn Piga-Chavigny et Julien Rougerie, étudiants en mmi à l’IUT Montaigne de Bordeaux, pour avoir saisi cette invitation dans une démarche d’engagement, de partage, de complémentarité, de transmission des savoirs… avec un script légèrement adapté à l’angle retenu : celui des regards...

(autres réalisations à venir…)